幸福工程

幫助困境母親,建設幸福家庭幸福工程

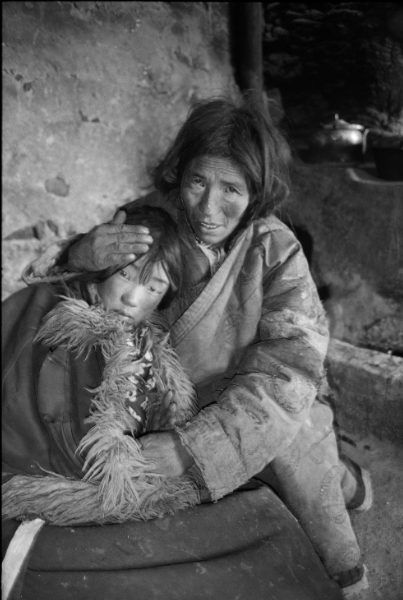

幫助困境母親,建設幸福家庭在大千當代藝術中心的“幸福——脫貧攻堅成果匯報展”上,一整面墻的貧困母親照片令不少觀眾駐足良久,這些照片全部出自攝影師于全興之手。

19年來,他先后48次前往西部地區的99個國家級貧困縣,采訪拍攝了1300余位貧困母親,定格下她們的淚水與微笑,也真實地記錄下母親們接受幫扶后的生活巨變。

遇見巴青才仁,眼淚止不住流

1996年,正在《家庭報》工作的于全興組織策劃了“幸福工程”在天津的母親節募捐活動。這個公益項目主要以貧困地區母親為救助對象,幫助她們發展家庭經濟、脫貧致富。

“當時我看了很多資料,但99%都是文字,只有一張照片。”攝影記者出身的于全興立刻想到,能不能用影像的方式表現、記錄這些貧困母親的狀況,尋求更多的社會關注?

2001年,于全興終于找到機會實現這個想法,“當時是冬天,我就想去最冷的地方,看看這種惡劣條件下貧困母親的真實生活狀態。”

他出發的第一站是青海省玉樹藏族自治州結隆鄉雜年村。“從縣城到鄉里,開了4個多小時的車,加上冬天氧氣稀薄,我第一晚頭疼得根本沒睡著,嘴唇都是紫黑的。”頂著強烈的高原反應,他走進了路邊一處低矮的冬窩子,“進屋一看,連張床都沒有,一進門對面就是一堆牛糞,旁邊有個土灶,木架子上放著些鍋碗瓢盆。”

這是藏族母親才仁巴毛的家,她的丈夫去世了,12歲的女兒巴青才仁又生病了,肚子疼,無法上山采蟲草,讓這個原本就貧困的家庭完全失去了經濟來源。“怎么不去看病?”“哪有錢嘛。”看到孩子痛苦的表情,于全興決定,改變行程帶巴青才仁去州里看病。

12歲的巴青才仁病了,母親卻沒錢給孩子看病。

在鄉政府宿舍,于全興拿出一個蘋果給女孩。“她輕輕咬了一口,就不吃了,把蘋果塞進了袍子里。”翻譯告訴他,巴青才仁從來沒吃過蘋果,她要把蘋果帶回家,給媽媽嘗一嘗。當時,于全興的眼淚一下子就下來了,這里的貧困深深刺痛了他。

在州上最好的醫院,巴青才仁被確診得了膽囊炎,治療過程只花了70多元錢。但因為缺少這筆錢,這個12歲的女孩已經疼了整整3年。

70元錢,可能會改變一家人的命運。于全興感到,手中的相機沉甸甸的。

一張照片,改變顧彩蓮的命運

“如果誰能借我一些錢,養一頭牛,轉過年來下了小牛,我就可以還錢。”2001年11月4日,26歲的顧彩蓮向端著相機的于全興說出了自己最樸實的愿望。當時誰也沒有想到,因為這張照片,她的愿望很快得以實現。

2001年,于全興在云南第一次采訪顧彩蓮,這張照片后來引起了全國媒體的廣泛關注。

那一年,在云南省丘北縣官寨鄉丫口村采訪時,于全興無意間走進了顧彩蓮的茅草房。與其說這是間房子,倒不如說它是個石頭壘起來的窩,身高一米八二的于全興需要彎下腰才能進去,“屋里黑乎乎的,也沒有燈,一口鍋、三四個碗、一把壺和一床看不出顏色的棉絮,就是全部家當。”

倚在門口的顧彩蓮臉色蒼白、浮腫,她告訴于全興,自己生了第二個孩子后就胸口疼,經常咳嗽,一走路就喘,干不了地里的活。即便這樣,她還得每天拖著病體編織竹籮,“一年能賣100多塊錢。”

“那你就有錢看病了。”于全興隨口說。“沒想過。孩子好幾年沒沾過肉腥,快過年了,這錢能給娃買點肉吃。”聽了顧彩蓮的回答,淚水又在于全興眼眶里打轉,他趕緊按下了快門,“當時手抖了,仔細看,那張照片是有點虛的。”

2002年,于全興在北京辦了兩次展覽,全國媒體都把焦點對準了顧彩蓮。一位大學生站在這張照片前哭了,“我感覺這位母親在和我說話。從她的眼睛里我看到了堅忍,我一定要幫助她。”隨后,全國各地的愛心人士紛紛給顧彩蓮寄信、匯款。等到2005年于全興第一次回訪時,她已陸續收到了2.8萬元捐款,生活有了巨大改變。

2005年回訪時,顧彩蓮的生活有了巨大的改變。

“她的病好了,家里蓋起了新房,養上了牛和豬,還買了縫紉機、自行車,屋里掛滿了風干的臘肉。”于全興說,“我不敢說百分之百,但基本上我采訪拍攝的這些母親,尤其是2004年以后我開始做回訪的這些母親,基本上都得到幫扶了。我的力量微不足道,但影像的力量還是很大的。脫貧給母親們帶來的不僅僅是物質上的改變,更重要的是精神上的,隨著家庭地位、社會地位的提高,她們的笑容更燦爛了。”

帶學生進山,城里孩子受洗禮

2004年,于全興調入天津師范大學任教。除了想創建攝影系培養攝影人才,他還有個私心:老師有寒暑假,他能有更多時間去拍攝、回訪這些貧困母親。“我再去回訪的時候,就不是采訪和被采訪的關系了,是朋友,或者更像是親人關系。雖然有幾年或十幾年沒見,但見了之后覺得這家孩子就像是我的孩子,見面之后都忍不住抱在一起哭。”

從2009年開始,他在回訪中還帶上了自己的學生,“想讓他們到中國最基層的地方,體驗生活,感知社會。”一次實踐活動結束后,有學生在心得中寫道:“回顧大涼山之行,震驚和感動之余,讓我真正體會到了貧困,感受到了知足,這是一筆寶貴的人生財富。”后來,于全興還仔細觀察過這群孩子的變化,“開學后大家一起在食堂吃飯,只要是跟我出去采訪過的,餐盤里一個飯粒都不會留。”

在于全興看來,無論幫扶形式如何變化,母親們有一點始終沒變,“她們對待貧困沒有抱怨,而是有一種很堅韌的力量。你給她們創造條件,她們就能夠根據自己的能力去發展。這一點是我比較欣慰的,也促使我堅持回訪到了今天。我更多地展現了母親們向上的精神,如果沒有這種力量,那幫得了一時,也幫不了一世。”

因為疫情,于全興沒能完成今年的回訪計劃,他盼望著明年能有機會再去,“以后再拍,我希望拍的都是幸福母親,也希望有年輕人來接我的班,這是一個幸福的事業。”

感動瞬間

“神圣的山巒,像父親的臂膀……無論你走遍天涯,吉祥幸福永遠伴隨著你。”19年過去了,于全興仍然記得藏族女孩巴青才仁為感謝他幫自己治病而唱的這首歌,更忘不了孩子緊緊拉著他的手舍不得讓他走的情景。那一年,第一次走進西部的于全興下定決心:盡我的所能,用影像的方式,幫助一些母親脫貧。

圖/文:于全興 編輯:國內項目部