幸福工程

幫助困境母親,建設幸福家庭幸福工程

幫助困境母親,建設幸福家庭來源:天津日報 記 者:李雅民

■采訪印象

11月12日上午9時,在人民大會堂舉行的全國“幸福工程”十年表彰大會上,“幸福工程”組委會負責人、國家計生委一位領導將“愛心奉獻獎”獎牌,鄭重授予天津紀實攝影師于全興,表彰他為推動“幸福工程”、幫助中國西部萬千貧困母親所做出的巨大貢獻。

于全興何以得此殊榮?采訪前記者查閱他的資料,得知他5年來背著相機走過中國西部11個省市、43個國家級貧困縣、101個鄉鎮、141個村寨,采訪拍攝了359位貧困母親,他辦展覽、出畫冊,用大量圖片展現那些貧困母親令人心碎的生活狀況和感人至深的拼搏精神,呼吁世人關愛中國貧困人口中這一特殊的社會群體。看過他拍攝的照片,人們紛紛解囊,有力地支持了“幸福工程”事業的發展,許多貧困母親因此而受益。

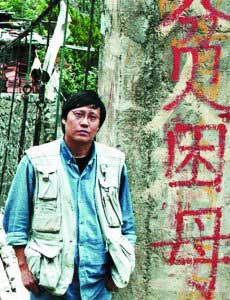

西部貧困山區,天寒地凍,山高路陡,走訪141個村寨,絕對是艱難的苦旅,是什么力量支撐著這位攝影師走完那么多的路、拍攝那么多的貧困母親?記者把于全興約到報社來采訪。于全興來了,他身高1.83米,戴眼鏡,體魄健壯,一副精干的模樣。今年他43歲,已由原來的天津《家庭報》攝影記者改行到天津師范大學影視藝術學院去教書,職稱副教授,但依然還習慣地穿著他那掛滿了口袋的攝影坎肩。

于全興首先拿出兩本書贈予記者,一本是他拍攝的大型畫冊《貧困母親》,一本是他自寫的西部采訪紀實《走近貧困母親》。

那本畫冊,未曾打開便先已被它的封面所震撼。那是一幅環境肖像,背景是一座用巨大的亂石干壘起來的小屋,石縫間沒有任何黏合物,肯定是四處漏風;上面有干草垂下來,證明它還是一間無瓦、肯定會漏雨的草屋。就在這樣的小屋前,一位年輕、漂亮,但卻蓬頭垢面、衣衫襤褸的母親,皺著眉,彎著腰,背著一個兩歲的男娃靠在石墻上,身邊還依偎著一個5歲左右的女孩兒,大小3雙眼睛在畫面里幽幽地注視著你,那眼神就像是在向你訴說、或是企盼著什么。等到翻開畫冊,里面一幅幅全是西部貧困母親的黑白生活照,那些母親竟是那樣的貧寒,有的幾乎就是掙扎在生死線上,若無政府的救濟,恐怕早就完了。畫面無言,竟像錘子一樣一下下地敲擊著讀者的心。

再看那本《走近貧困母親》,發現它是一本圖文并茂的“日記”,記錄著于全興西行的足跡,以及一段段他采訪貧困母親的故事。如在青海玉樹的雜年村,他采訪完貧困母親才仁巴毛后,把她腹痛了幾年的女兒巴青才仁帶到鎮上去看病,不僅給那女孩兒支付醫藥費,請一位女干部給那女孩兒洗澡,還拿出300元錢給女孩買新衣服,最后又給孩子買了酥油、羊肉和紅糖等年貨,讓她帶回家和媽媽過年,因為他剛剛了解到,那位貧困母親的家里只剩下了青稞面和用冰雪化成的水。另外在川北的大巴山里采訪時,于全興還在貧困母親覃純菊的家里認領過一個名叫常青的“干女兒”,為了減輕貧困母親覃純菊的負擔,他不僅供這個女孩兒讀中學,還曾在自己的家里接待她和她的親戚,幫她找工作。

于是,就著那兩本書,記者和于全興談起了鏡頭背后的故事。

■于全興簡介

1962年出生于天津,1986年畢業于天津美術學院工藝系裝潢專業,后在天津經濟技術開發區從事美術設計工作,1987年供職于家庭報社,主任記者,現為天津師范大學影視藝術學院副教授。中國攝影家協會會員、中國民俗攝影協會會員。1989年開始從事新聞攝影,有20余幅(組)作品獲國家和市級新聞攝影金獎、二三等獎,3幅《母親》作品被廣東美術館永久收藏。2003年至2004年出版圖書《走近貧困母親———中國幸福工程西部行紀實》及畫冊《貧困母親》。

記者:“幸福工程”組委會總部在北京,怎么卻找到你一個天津記者去完成這樣一項浩大的工程?而且是在“幸福工程”實施過5年之后?是你自己找去的?還是領導指派的?還有,我從圖片中讀到了一個攝影師對貧困母親們一片濃厚的深情,我想知道這種情感是出自于良知?還是另有隱情?比如說您小時候是否有過特殊的經歷?

于全興:“幸福工程”是一項以幫助偏遠地區貧困母親為主旨的慈善事業。迄今10年,已幫助過無數貧困母親。我參與“幸福工程”是1996年“幸福工程”組委會在天津建立分會的時候,那時我在天津《家庭報》工作,參與策劃工作,接觸到許多有關“幸福工程”的資料,當我了解到中國偏遠地區、特別是西部貧困地區,竟有那么多幾乎是掙扎在生死線上的貧困母親,埋在我心底的一根弦被彈動了一下。

您猜得對,我是有過特殊的人生經歷。我曾經是個苦孩子,我的母親就曾是一個非常貧困的母親,那時父親收入低廉,還曾因蒙受不白之冤而無法工作,大字不識一個的母親在大都市里靠做手工拉扯著6個孩子,日子過得太艱難了……如今介紹西部貧困母親的材料,讓我一下子又回想起從前。過去困難時曾經多想有人能夠幫助自己一把,可惜沒有,如今我能想象出那些貧困母親也在盼望著能夠得到幫助,我覺得我應該幫她們做點什么。

我原是天津《家庭報》的攝影記者。我想起著名攝影記者解海龍用8年時間拍攝貧困地區兒童上學難的紀實照片,從而引發起轟轟烈烈的“希望工程”,就想不妨我也用影像的形式表現西部貧困母親的真實狀況,用展覽引起世人對貧困母親的關注。這想法我醞釀了好長時間,由于當時我在負責報社廣告和發行的工作,放下相機的時間已有7年了,所以拖延了許多時間。

2000年11月,“幸福工程”組委會在北京召開年會。我跟天津《家庭報》老總去開會。吃飯時我和當時的組委會秘書長苗霞、宣傳部長方兵說起我的想法,他倆一聽很高興,說:“組委會早就有這打算,可惜找不到合適的攝影記者,曾有幾個人想干,但提出的條件太高,如要高報酬,還得給他買高級相機,咱們滿足不了。”當時我們總編就說:“我們什么也不要,差旅費、照相器材報社自備。”我說我不要報酬,有報社的工資就行,只求組委會在采訪上給予方便。苗、方二人當即表示要讓各省計生委為我的采訪開綠燈,同時采訪方案也定下來,采訪時間暫定一年,2001年1月出發,第一條路線是青海、甘肅、寧夏。

記者:7年沒摸相機,如今突然又把它拾起來,就為去拍貧困母親?沒報酬,而且至少還要走一年,連同自己的工作和職務都給耽誤了。如今咱回想一下,當初是否有“一時沖動”的成分?再有,這么大的事情,事先有沒有跟愛人商量?她同意嗎?

于全興:事先沒跟我愛人說起過這事。我愛人叫祁金云,人挺好的,原是游泳運動員,還曾在全運會上拿過冠軍呢。回家后跟她匯報此事,開始她想不通。要說也是,第一,這不是你報社的工作;第二,你已不是攝影記者,沒有拍片兒的任務;第三,8歲的女兒上學路遠需要接送,你于全興為什么非要攬這活兒?咱就耐心地解釋唄,大講“幸福工程”的意義,天天磨,磨得她最后和我一起準備出門的行裝。

2001年1月2日,我帶著大小3架相機、幾十個膠卷出發了。臨行時我愛人塞給我一雙新織的、露著指頭的毛線手套,那是特為攝影預備的,戴著它在寒冷地區拍照方便,我都沒看見她是什么時候織的,嚯,把我給感動了一下。

至于“一時沖動”嗎,現在回想起來確實是有一點,因為首次出訪剛到采訪地的第一天,我就生出過悔意。那是2001年1月在青海,從西寧到玉樹,一路上山道狹窄,遠望像是在山崖上刻出來的一樣。路上冰雪凍成了疙瘩,北京“212”吉普上了防滑鏈,仍舊打滑、搖擺,路外就是萬丈深淵。走這樣的山道,看得我膽戰心驚。1000公里路程,吉普車兩天才跑完,路上爆過3次胎。一次是在海拔6千多米的巴顏喀拉山上,差點把我凍僵。夜晚到達玉樹吉隆鄉,我不脫衣褲,戴上帽子,蓋兩床棉被,再加防寒服,依然覺得冷。屋里有爐火,但燒的是牛糞干,20分鐘一續,不然就滅。嚴重的缺氧導致頭疼,太陽穴那兒一蹦一蹦地疼,我懶得起來,爐火就熄了。天寒地凍且缺氧,我可領教到了西北高原的厲害。轉天一早,我起床推開房門,刺骨寒風迎面勁吹,滿目凄涼荒無人煙,我突然想:“這是干嘛來了?不是找罪嗎?”眼淚不由地涌出來。我承認那一刻我曾有一點后悔。

鄉長帶我去采訪一個名叫才仁巴毛的母親。在一個名叫雜年村的地方,鄉長找到一個“冬窩子”。那是一間很小的土坯房,沒窗,沒床,更沒電,中間一根木柱支撐著房頂,旁邊一個土灶臺,再就是一堆碼得半人多高的干牛糞。我彎腰鉆進低矮的門框,眼睛適應了好一會兒,才看清墻角蜷縮著一個瘦弱的女孩兒,正用小手痛苦地頂著自己的腹部,臉色青黃。才仁巴毛急火火地從外面趕來。我一見她頓時愣住了,這還是女人嗎?蓬頭垢面的,連臉頰上都是縱橫的皺紋,粗黑的雙手像是枯干的樹枝。采訪后得知,才仁巴毛丈夫死得早,她帶著兩個女兒生活,所有重擔壓在她身上。女兒巴青才仁腹疼的毛病已有好幾年,有時疼得直哭,可是還得爬到山上去挖蟲草,晚上回來就睡在地上的一片毛氈上。吃飯時我看到了她們娘兒仨的伙食,就是水和糍粑,放上了一點鹽。這樣的糍粑,當地陪我去的司機都愿吃,我吃了兩碗,咸中透著苦澀,難吃極了。面對這樣的家庭,這樣的母親,我的心靈受到了極大的震撼,從此我再也沒有后悔過。

記者:您想用自己的鏡頭幫助她們,這一愿望實現了嗎?

于全興:可以說是實現了。這些年來,我不斷以展覽的形式,在各地呼吁世人對中國西部貧困母親的生活現狀給予關注。記得2002年7月在北京中山公園首展《母親———于全興西部紀實攝影展》時,社會反響非常強烈,連聯合國的一位官員看過展覽后都感慨地說:“你們做了一件非常了不起的事。”不久,“幸福工程”組委會便開始收到因看過展覽而捐獻的善款。中直機關一次捐款300萬元給組委會,其中絕大多數捐贈者就是因為看過了這個展覽。后來我又出版了圖書《走近貧困母親》和大型畫冊《貧困母親———中國“幸福工程”西部紀實》。貧困母親顧彩蓮,就因她的照片上了這本畫冊的封面,她的生活也發生了天翻地覆的變化。

顧彩蓮是云南省丘北縣丫口寨人,全家4口人2畝山坡地,每年收500公斤苞谷,填不飽肚子,她本人患嚴重的胃病下不了地,只能在家里編織籮筐。丫口寨已是一個非常貧困的村寨,我從未見過那樣的居住環境,典型的喀斯特地貌,全村所有房屋建在亂石上,出門就得踩著石頭走,見不到飛鳥,因為鳥兒不愿在那里停留。然而就是在那兒,顧彩蓮都被人家瞧不起,誰都懶得和她說話,因為她家太窮。

那天我去采訪時,村干部沒把顧彩蓮列入采訪名單。采訪后我踏著亂石走到村外,在一片洼地里看到一個孤零零的、小得不能再小的石頭屋,屋前陽光下蜷蛐著顧彩蓮母女3人。我就走過去,低頭鉆進那間也就五六平方米的石屋,打亮打火機,勉強看清屋內的景物———簡單的床上一團看不清顏色的破棉絮和幾件爛衣服;灶臺上放著點紅辣椒,旁邊一口酸菜壇子、一把壺、一口鍋和三四只碗,再不見其他的家當。而且一面墻開始外傾,靠木柱在外面頂著。采訪到顧家時,我已見慣了貧窮和苦難,不再像初訪貧困母親才仁巴毛時總是流淚,但這回我還是忍不住了,我幾乎是含著眼淚拍攝的這幅照片。

事隔兩年后,顧彩蓮淡忘了我給她拍照的事情。忽有一天,一張匯款單自天而降,隨后不斷有匯款單陸續飛來,約有3萬元,雖然每一張來自不同的地方,但都清清楚楚地寫著她顧彩蓮的名字,據說顧彩蓮和她的丈夫驚呆了,她怎么也不會想到,是好心的觀眾們在北京看了影展之后給她寄錢。顧彩蓮用那些錢看病、蓋房子、買牛,按當地水平總算是擺脫了貧困。

記者:離開那些貧困母親后,您與她們還有聯系嗎?

于全興:有,去年和今年,我在采訪其他的貧困母親時,順便回訪一些我曾采訪過的貧困母親,例如剛說過的、那個富裕起來的顧彩蓮,以及我所采訪的第一位貧困母親才仁巴毛和她那曾被疾病折磨得要死的女兒巴青才仁。如今巴青才仁也是母親了,我以為當年我給她買的新藏袍早已被她穿爛,這回去特意又買了一件新的給她,是天津一位女士捐的錢,不想那件藏袍她藏起來,始終舍不得穿。她一見我非常激動。看到她長高了,病好了,還養了一個那么胖的大娃娃,我也高興,就抱過她的孩子和她聊天,不小心被孩子尿了一身。“幸福工程”至今還沒有發展到青海玉樹地區,巴青才仁和她母親才仁巴毛的生活仍很困難,我就想找找天津的一些企業家,看看誰能出點資幫她們一把。總之,我雖然回來了,但我的腦海里總是還有她們的影子。

記者:5年啊,跑那么多地方,吃那么多苦,不容易,您自己從中得到了什么?

于全興:對我來說,這是一段意義非凡的人生經歷。我所面對的,是生活在中國西部的貧困母親。我在用我的鏡頭為她們工作的同時,也在被她們的美德、她們那面對苦難不屈不撓的抗爭精神所感動。干這項工作,只有奉獻,沒有酬金。要問我得到了什么?從表面上看,我是得到了榮譽,但實際上讓我感到最有價值的,是它讓我自始至終內心里充滿了快樂,一種難以言喻的快樂。兩年前國家調整行業性報紙雜志,《家庭報》刊號被取消。這時不少朋友勸我憑借已有的名聲干點有利于自己的事情,比如擇枝而棲找家效益更好的媒體去就職;或是開個影樓賺錢。朋友們哪里知道,幾年來在走訪、拍攝貧困母親的過程中,在向無數貧困母親奉獻出自己的感情和愛心時,我自己的人生觀、世界觀甚至是性情,也都不知不覺地發生了變化,原本許多耀目的東西,如今我把它看淡了;許多物質的、原先對我充滿誘惑的東西,如今我把它看輕了。所以,當報社的刊號被取消后,我選擇了去大學教書,因為我已變得喜歡過一種平靜的生活。當然啦,也為了能夠利用學校的寒暑假,繼續去為“幸福工程”拍照片。

記者:聽說12月中旬你又要到西部去為貧困母親們拍片兒了。如果說5年前你是出自一種愿望,那么如今那種愿望已經實現了,你為什么還要繼續堅持地干下去呢?此時又是一種什么力量在支撐著你呢?另外,你現在為“幸福工程”服務,還是沒有報酬嗎?

于全興:仍是沒有報酬。前段時間“幸福工程”組委會的領導們不好意思,對我說:“給你開點工資吧。”我說不要,我就當義工,這樣感覺挺好。作為一名紀實攝影師,我看到了那么多貧困母親在承受著我們難以想象的生活重負。更讓我感動的是,從那些貧困母親身上我看到了堅強和對命運抗爭的精神。正是她們的這種精神激勵著我在執著地完成著這一崇高的使命。我要拍出更多更好的照片,喚起社會上更多的愛心,讓我可憐可敬的貧困母親們早日脫離貧困!