新聞動態

News新聞動態

News他曾深入緬甸,記錄地方武裝首領所見之戰爭與和平,也曾參與死刑者的最后訣別;他曾走近艾滋病人群體直面人性黑暗,也曾與非典重癥病患搭乘同一輛生命列車。

除此外,他更走訪中國貧困地區,聚焦微小個體,以鏡頭真實敘說平凡燈火。

他就是紀錄片導演——向一民先生。

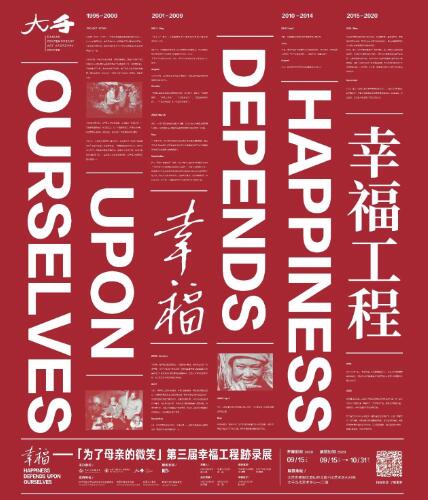

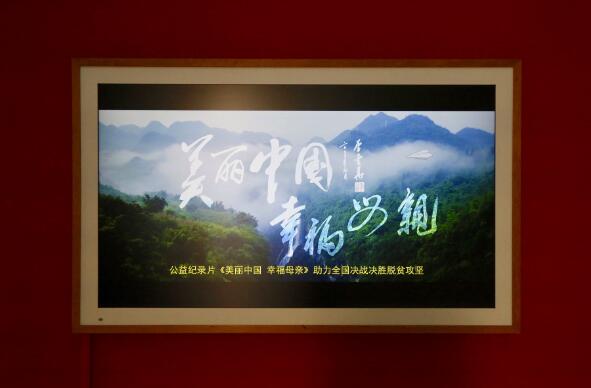

2020年時值幸福工程公益項目自發起成立第25周年,大千當代藝術中心作為戰略合作方,至今已是第三屆展出“為了母親的微笑”系列公益展覽。導演向一民先生的公益紀錄片《美麗中國·幸福母親》則為其中展映單元。

幸福——“為了母親的微笑”第三屆幸福工程跡錄展海報

片中,他借現代技術與傳播媒介之力,再現因幸福工程而改寫的人生軌跡,在后疫情時代,以溫暖啟迪珍惜當下和不斷開始的世界。

這也是紀錄片的力量。

公益紀錄片《美麗中國·幸福母親》

拍攝期間周折詳細,我們通過采訪向一民導演并作以記錄,再此整理呈現給大家。希望愛的傳遞能令每個個體看得更遠,離得更近。

以下:

Q=大千當代藝術中心

A=導演向一民先生

以人為本,以人為鏡

Q:您最初決定去做“幸福工程”拍攝項目,是出于什么樣的動愿?

A:去年三月,負責聯合國婦女基金會有關婦女自力更生擺脫貧困紀錄片的美籍制片人,通過央視找到并邀請我擔任中方導演。

前期準備中,我有幸了解大千當代藝術中心作為美術館機構的公益發聲,以及“為了母親的微笑”系列公益展。展覽呈現的中國底層勞動母親生生不息、砥礪奮斗的眾生相,令人肅然起敬。

起初引導者是大千當代藝術中心的高館長。于是便有了《美麗中國·幸福母親》紀錄片的發端。

拍攝團隊在江西貴溪 2019.12.10

Q:幸福工程項目自成立來,足跡至今已遍布全國29省,958個項目點,這次拍攝您和團隊去了哪些地方?

A:幸福工程是全國性的活動,地域特征是我們當時的重點考慮因素,東南西北中的設想,則源于中國文化傳統中的主流意識。

最初擬定的是新疆、內蒙古、黑龍江等幾地,后因氣候限制,又相繼調整,再結合拍攝點可獲題材度、典型案例,以及人文差異等因素,最終把《美麗中國·幸福母親》拍攝采訪地點定為:重慶大足、貴州福泉、云南蒙自、江西貴溪、湖南花垣和福建寧德。

拍攝團隊在江西貴溪 2019.12.11

Q:紀實需要客觀,但作為人類,我們的情感、理性又是彼此交織的。幸福工程以“人”為主,您是如何把控紀錄片的寫實和導演本身對鏡頭語言與情感表露的詮釋的?

A:藝術創作容易讓人置身其中,因此創作者的視角和態度十分重要。你是仰視、平視,還是俯視你的拍攝對象,幾組鏡頭下來,便一目了然。

“幸福工程——救助貧困母親行動”聚焦中國特定社會群體,即貧困母親,以人為本,也以人為鏡。我們需要還原人物生存行為的原始動機,實事求是、獨立思考。

云南蒙自長沖村,拍攝當天剛下過雨,空氣清冷,但心底卻是暖和。

記錄真實,感受真實

Q:您在拍攝中會通過哪些方式來盡可能呈現紀錄片的“真實”觀感?

A:故事片的敘事結構能相對彌補創作不足,但紀錄片的豐富性又是故事片無法比擬的。

拍攝中,我們嘗試將鏡頭語言與故事片創作手法結合,從而呈現不同以往的人文關愛。這也是我在紀錄片創作上的一個美好追求。

鏡頭那端貧困母親鄭國菊的生活日常

Q:對選用“五谷豐登”作紀錄片主題您能簡單闡釋一下嗎?

A:2020年是我國脫貧攻堅決勝年,也是幸福工程25周年,兩者兼具強烈的農業歸屬,所以在這樣一個聚焦貧困母親的紀錄片里,借由與農業相關的成語承上啟下會比較貼切、符合時宜。

福建福州寧德市采訪拍攝途中 2019.12.19

感恩,我是受益者

Q:在對幸福工程基層工作者的拍攝中,有哪些讓您印象深刻的人或事?

A:湖南花垣縣夜郎坪村村支書田金珍給我的印象比較深刻

田金珍發起的夜郎坪村合作社水稻田

她沒讀過幾年書,但為了幫村民脫貧,大膽嘗試:一方面通過抖音等網絡形式向社會展示幸福工程的公益堅持,另一方面建立“返鄉農民科技示范園”,真正身體力行地服務鄉民。

她也是無數幸福工程基層工作者的縮影。

村民合力播種希望,轉眼間又將迎來新一輪豐收。

Q:這次對貧困母親的采訪給您帶來哪些觸動?

A:被救助的母親們各有困苦境遇,有因家人重病致貧的,也有不幸因勞動致殘、生存無法繼續的。但公益救助令她們重燃生活希望。

拍攝過程雖然艱苦,但是是非常幸運、珍貴的一次經歷。

在“幸福工程——救助貧困母親行動”項目幫扶建設的蔬菜花卉栽種大棚里拍攝的“幸福母親”

Q:拍攝前后,您對“幸福工程”的理解有哪些變化?

A:最大的變化應該是更加認定自己的選擇是正確的。無論拍攝還是公益,都需要耗費很大毅力才能堅持,但值得擔當。

為了幸福而頑強拼搏的母親們給了我很多人生啟迪。當回歸自我,面對現實會受益良多。

之后可能會考慮彌補內容上北方地區的缺失,或以《美麗中國·幸福母親》續集方式繼續為公益出力。

重慶大足采訪拍攝現場照片

生活史一種體驗,藝術亦然

Q:從編輯記者出身,到紀錄片導演,這些經歷之后,您如何理解紀錄片對公益的藝術賦能?

A:對我而言,紀錄他人生存經歷的最大收益,是能有機會接觸與理解不同人生境遇,從而培育個體人文關懷的自覺。

紀錄片作為藝術形式的一種,也直面社會,需要在藝術與公益之間找到平衡。當其被放諸更為廣闊的平臺與人交流,公益也因此能在更廣受眾中推進、發力。

生活更多的是一種體驗。藝術亦然。

捱過風雨,陽光下的幸福母親

公益紀錄片《美麗中國·幸福母親》中遍布各地的奮斗事例,是貧困母親緊握美好生活的向往,更凝聚國人樸素而偉大的奮斗精神。大千當代藝術中心作為藝術賦能公益的創新推動者與實踐者,期望依托美術館的公開展示平臺,探索實踐藝術對中國社會的價值和在新時代的發展方向。未來,大千當代藝術中心更將不遺余力,持續廣泛、深入地助力幸福工程項目,亦藉此時代變革,開啟幸福工程新征程。

圖/文 國內項目部(作者:王師境)| 編輯 劉曉芳